11月8日(土) 9日(日)に、RSKハウジングプラザ内にて「てんてんてん」開催されます。

コタン、ワッカファームにとってのレギュラーイベント!

コタンはおなじみ年に二回だけの天然酵母サンドイッチ!!!

ワッカは、ベジタコライス!!!かなりの自信が感じられる、期待大!!

コタン&ワッカは8日(土)のみの出店となります。

お待ちしています!!!!

2014.11.07

2014.10.31

新しく入荷した白ワインのご紹介。

先日、仕入先のラシーヌさんの試飲会。集まった90本以上のワインの中で、コタンで扱える手頃な値段の自然派の中で、印象に残り、3度口に運んだこのスペインの白ワイン。このワインは、樽ではなく、古代仕込みでアンフォラと呼ばれる陶器の壺に仕込み、発酵熟成させたワイン。ありがちな酸の低いベタッとした感じはなく酸も効いて、香り味バランスが取れ美味しいです。ポテっとしたボトルの形もかわいいですね。ぜひお試しください。ノンフィルター、亜硫酸塩無添加。

ティナハス・デ・ラ・マタ(白) ベルナベ・ナヴァーロ 2808円

この醸造所を詳しくは、以下。

歴史:ベルナベ・ナヴァーロ醸造所は2000年から、自作したブドウでもって、

かつて作られていたスタイルのワインを造りはじめました。

そのコンセプトのもと、2010年から

“Viñedos Culturales(ヴィニャド・クルトラレス) ”という新シリーズの

ワインが創りだされました。それは自分達の土地の文化や伝統を

再発見しようという主旨によるものです。

私たちの所有しているブドウ畑は独特でとても古いものです。

なかには、自然保護区であり海抜ゼロメーターに位置する

“Mata(ラ・マタ)自然公園”にも指定されている場所や、

海から数キロ離れた海抜700メートルのVillena(ヴィエナ)村の中にある、

Finca Usaldon(フィンカ・ウザルドン)と名付けられた畑もあります。

醸造所のコンセプト(哲学):私たちのベルナベ・ナヴァーロ醸造所は、

土地が与えてくれる恵みを享受し、

その土地に回帰することを目指しています。

その願いをワインの中に込めるということは、

次のようなことだと考えています

― すなわち土地、空、テロワール、文化、

土地に根差した人々、かつて作られたワイン、

既に失われてしまった耕作放棄地、

忘れ去られた小規模生産者、

醸造家たちの技までも反映する、

ワインを取り囲む全てを『遺産』とし、

畏敬の念を抱きながら、ワイン作りに

携わっていくということです。

それがつまりは、『自然回帰』ということなのです。

土壌:石や砂利に覆われた石灰質土壌。除草剤、化学肥料などは使わず、

有機農法を用いています。地質学上で言うと、有機物の少ない花崗岩に

由来する土壌です。

醸造:自然酵母により醗酵。ほとんど人工的な手を加えることなく、

自然な作りを目指しています。造り手は黒子のように酵母を活性化する環境を

整える手助けだけをし、ワインを動かさず、酸化防止剤を加えるのを極力抑え、

濾過をせずにビン詰めしています。

熟成:ワインのタイプにより陶器、樽、

ステンレスタンクでもって異なる期間、熟成を図ります。

訪問すると有機栽培の手本というべき畑を見渡せる庭に迎えられ、

自家製オリーヴと良く合うTsipouro(チプロ)と呼ばれるローカルな

飲み物がごちそうされるでしょう。

2014.10.22

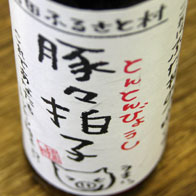

カチャカチャ・・・ トントン・・・

島根県出雲市にある株式会社 吉田ふるさと村の加工場は静か。

機械を使わないから。

鍋に作った調味料を、ひとつひとつ手作業で瓶詰めしています。

“加工場”というよりも、“台所”と呼ぶほうがしっくりくる。

この“台所”こそ、吉田ふるさと村のコンセプトを表しています。

「ものづくりの先に仕事づくり、そして村づくりがある」

機械ではなく人の手を使うことで、雇用が生まれ、

地元で採れた原料を使うから、農業が元気になる。

住民がたのしく安心して働ける場をつくっています。

さらに吉田ふるさと村は、村づくりの一環として

水道工事や水道施設管理によるライフラインの整備や

雲南市民の足となるバスの運行も行っています。

自宅の玄関から目的地の玄関まで送ってくれる予約型バスまであるというから驚きです。

地元の農産物を使うだけでなく、

自らも商品の材料となる農産物を化学肥料や農薬を使わないで栽培している吉田ふるさと村。

原材料の100%が奥出雲産の七味唐辛子や、おにぎり味噌など、無添加で、おいしくて、おもしろい、吉田ふるさと村だからこそ作れる商品たちは、

人を大切にする村づくりのなかで生まれたものなんですね。

出雲研修ツアーの最後を飾った吉田ふるさと村。

話を聞いていると、私たちのお店「コタン」が頭に浮かびました。

「コタン」という名前も、アイヌ語で「村」を意味します。

人が集まり、時間や経験を共有し、つながってゆく。そんな「村」のようなお店でありたい。物質的なオーガニックだけではなく、

食べ物を通じて人と人との間に生まれるオーガニック感覚も大事にする。

別所蒲鉾店、西製茶、スモークハウス白南風、木次乳業、そして吉田ふるさと村を通して、

あらためてコタンのあり方をかんがえました。

コタンスタッフ 星島

自然食コタン

写真はすべて㈱吉田ふるさと村ホームページから引用