梅雨が明け、夏真っ盛り!

暑い日々が続いていますが、みなさんお元気ですか??

ピーカンお天気な空を見ていると外に遊びに出たくてウズウズそわそわ。。

そんな時に頭を悩ませるのが。。。虫!(特に蚊!)

私は蚊に刺されやすく、ちょっと公園に行っただけで蚊に15か所咬まれたことがあります。。

今の時期、スーパーやドラッグストアでは様々な虫除けや殺虫剤が売られていますよね。

どれを選ぼう??いつもの定番?新商品??

虫を退治する商品だけど、人にも環境にも優しい物ってあるのかな?

できるだけ体に負担の少ないものを使いたいなぁ~

そんな時に、今回のお話を思い出して参考にしていただければ嬉しいです♪

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

市販の虫除けや殺虫剤の成分表示を見た事はありますか?

見ても謎のカタカナだらけで何が何だか。。

そのカタカナ、ほとんど「化学物質」です。

最近はやりのナチュラル志向やオーガニック成分配合などの宣伝文句の商品も

裏の成分表示を見ればカタカナの謎の成分がたくさん書かれていると思います。

自然派と書いていても化学物質が主だなんて。。

化学物質が入ってない虫除けや殺虫はあるのかな?

はい!ちゃんとあります♪

昔ながらの天然成分入り

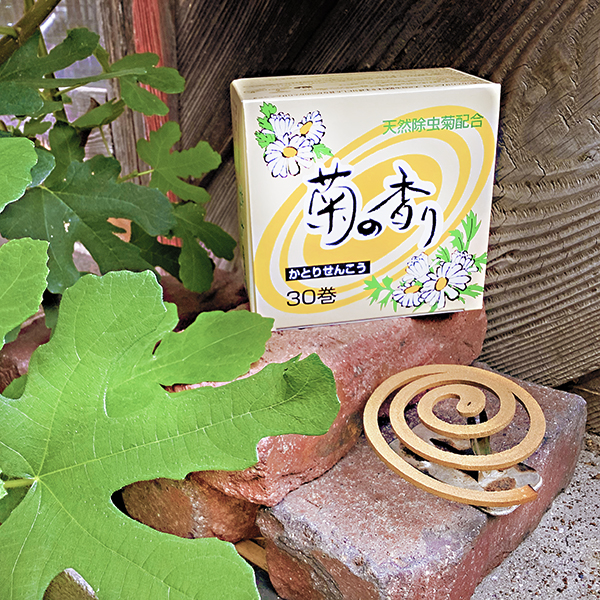

児玉兄弟商会 / 菊の香り 蚊取り線香 30巻入り

商品画像を押すと商品ページへ飛びます

こちらの蚊取り線香、化学物質の代わりに「除虫菊」というお花が入っています。

お花で防虫、何だか素敵。。

この「除虫菊」は戦前の日本では世界に輸出するほど育てられていました。

コタンのある岡山の生産地のひとつ。知らなかった~

その除虫菊の殺虫・防虫効果のある「ピレトリン」を模して作ったのが

化学物質のピレストロイド系「アレスリン」「フラメトリン」など。

現在の虫除け・殺虫剤は主にこのピレストロイド系の化学物質が使われています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

蚊取り線香、喉がイガイガする問題

蚊取り線香を使っていると喉がイガイガしませんか?

それ、化学物質のせいなんです。

現在市販の蚊取り線香には

先ほどお伝えした、ピレストロイド系の殺虫成分と、香料・着色料・保存料などの化学物質が沢山。

それが煙になって喉を痛めるのです。

ピレストロイド系の殺虫成分は人体に安全だと言われており、

殺虫・防虫用品(プラグ差し込み式・スプレー式など)でも沢山の企業が積極的に使用しています。

人間は虫より体積が大きいから大丈夫。

虫と神経回路が違うから大丈夫。

すぐ分解され、短時間で体外へ排出されるから大丈夫。

大丈夫だいじょうぶダイジョウブ。。

ほんとかなぁと思い調べました。

確かにそれらの成分は人間に対しての害はとても小さなものだといわれていますが、

影響は小さいながらも免疫機能にとって完全に安全なものではないようです。

免疫力低下や化学物質過敏症の原因になり、アレルギーやアトピーのキッカケとなることもあるそう。

世界的によく使われる

虫除け成分のディート(DEET)という成分も皮膚の炎症やハレ、目のかゆみなどを引き起こし

子供の脳の腫れやアナフィラキシー・ショックや低血糖を引き起こすことも報告されています。

喉がイガイガしたり、虫よけスプレーなどで出てきた霧に「うっ!」っとムセたり。

体に不調が出るといる事は何かしら原因があるのかも。。?

先ほど紹介したこの「菊の香り」は喉がイガイガしません!

原材料は、除虫菊抽出粕粉末、タブ粉、バレイショ澱粉、ソルビン酸、木粉のみで作られています。

(食べ物にも使われるソルビン酸はカビ防止。亜硝酸塩(亜硝酸Na)と合わせなければ危険性は少ないそうです)

化学香料も入れていないので、煙の香りがするくらい。

コタンの店舗でも使用していますが、お客様から「お香焚いてる?」と言われることもしばしば。

ほのかな煙の香りで個人的には好きな香りです♪

そして、殺虫がメインではなく虫を寄せ付けないという効果が主!

ペットや子供たちにも安心◎

児玉兄弟商会 / 菊の香り 蚊取り線香 30巻入り

商品画像を押すと商品ページへ飛びます

昔はこの「除虫菊」が殺虫・防虫用品の主成分でした。

なぜ現在は「化学物質」が主になってしまったのか。

除虫菊からとれる「ピレトリン」は一つの花からわずか1%程度しか抽出することが出来ないそうです。

効率が悪く人件費もかかるため、安く人工的に作ることのできるピレスロイド系の化学薬品に替わっていった

という経緯があります。

そのため化学物質で作られた蚊取り線香より除虫菊で作られた蚊取り線香は割高に。

高いには訳がある。

安いにも訳がある。

日本で作られて日本の風土に合った、昔ながらの除虫菊の蚊取り線香。

ぜひ試していただきたいコタンのオススメの逸品です♪

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

化学物質の入っていない虫除け用品まだあります♪

北見ハッカ通商 / ハッカ油スプレー 10ml

商品画像を押すと商品ページへ飛びます

昔ながらのハッカ油。

スーっとした清涼感が気持ちのいい日本でも昔から馴染みのあるハーブです。

ハッカの香りは虫を寄せ付けないってご存じでしたか?

網戸にシュッとひと吹きで害虫を撃退!

網戸に使用したスタッフもほんと虫が来ないと驚いていました!

香りに防虫効果があるため、香りが弱くなったと感じたら、再度シュッ♪

風が吹くと、清涼感のある爽やかな香りと一緒にしっかり害虫を撃退してくれます◎

なお、ハッカ油の香りが苦手な方の場合、ハッカ油にアロマオイルを合わせるとGOOD◎

ゼラニウムやシトロネラは害虫除けにさらに効果を発揮するだけでなく、ハッカ油の香りを和らげてくれます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手作りの痒み止めと虫よけスプレー

今年初めて、庭のドクダミの花をウォッカ(35度以上のアルコール)に漬けて天然の痒み止めを作りました。

瓶いっぱいに花を摘んでひたひたに漬けて2週間以上放置するだけで完成です。

白い花が徐々に透明になっていき琥珀色のエキスに変わります。

ドクダミの独特な匂いがフローラルで甘い匂いに。とってもいい香り♪

庭の蚊ならこの原液を塗るだけでスーと痒みが引きます。

私は蚊に刺されやすので携帯用の小型ボトルに入れて持ち歩いています◎

このドクダミの花エキスは虫よけスプレー作りにも大活躍。

ドクダミの花エキスに虫除け効果のあるアロマオイルをブレンドし、それに同量の水を足すだけで出来上がり。

良い香りで気分のリフレッシュにも◎

調べるとスパイスのクローブも虫除け効果があるそう。

クローブを足す場合はホールのクローブを2週間程アルコールに漬けたエキスを使用すると良いそうです。

ドクダミの花は5~6月ごろ開花なので時期は過ぎてしまいましたが、

ドクダミの花エキスがなくても、アロマオイルと無水アルコールとお水だけで虫除けアロマスプレーが作れます◎

◆アロマ虫よけスプレーのレシピ(50ml)◆

・無水エタノール…5ml

・アロマオイル (虫除け効果のあるもの)

ハッカ、ユーカリ、シトロネラ、ゼラニウム、ラベンダーなど…10~15滴

・水(精製水など)…45ml

アロマオイルをブレンドする場合、

アロマオイルは水に溶けないのでまずアルコール(ドクダミの花エキスか無水アルコール)に

アロマオイルをブレンドしてから水と混ぜるといいです。

容器はプラスチックだと溶ける物もあるので遮光ガラス瓶がおすすめ◎

ドクダミの花エキスに興味が湧いた方はぜひ来年の5月頃作ってみてくださいね◎

とっても簡単ですよ♪

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

虫と人間。

お互い地球に生きる仲間ではありますが

それぞれ生活様式や生き方や違うためお互い相容れない事もしばしば。

古来から続く人間と虫の知恵合戦。

化学物質を調べてみて思ったことが、虫が死ぬくらい強力なものは人間にも少なからず影響があるのかもという事。

すぐ死ななくてもジワジワ。。

怖い話をするつもりはないのですが、

喉が痛い、ムセるなど体に不調が出るという事は体に合わないという合図なのかも。。

人間も虫も自然の一部。

神経回路は完全一致はしないにしても、

進化の過程で分岐した仲間なので基本的構造は同じという論文もありました。

天然成分の虫除けを使う事は

共に自然に生きるもの同士、殺すのではなく住み分ける事、共生に繋がります。

もちろん化学物質があるからこそできる事も増えたと思います。

その知恵の使い方を考える事も、生きやすい暮らしの工夫かもしれないですね。

身体に無理なく、生活に無理なく、自然に無理なく

始められる習慣があるかもしれません。

暑い日々、まだまだ続きます。

みなさまお身体ご自愛くださいませ◎